初の日本全国対象のLGBT人口比の統計調査

国立社会保障・人口問題研究所(以下「IPSS」)の釜野さおり人口動向研究部第2室長らによる、『性的指向と性自認の人口学の構築―全国無作為抽出調査』プロジェクトによるアンケート調査の、 結果概要がに公表されました。

性的指向と性自認についての統計

昨今LGBT、性的マイノリティといった言葉で、存在することが公衆に認識され始めた、性的指向および性自認における少数者について、

人口の内何割程度なのか、という観点での調査統計は、今まで不十分でした。

今までの調査では、3.3%(大阪市対象;性的指向と性自認の人口学-日本における研究基盤の構築)~10.0%(LGBT意識行動調査2019)と幅のある統計結果が示されています。

また、調査対象などの観点から、公的といえる統計は存在していませんでした。

どれほどの対象者が居るのか把握されないままに、LGBTに関する行政議論は進行しているのです。

統計調査が実施され、概要結果が公表されました

今回、IPSSのプロジェクトにより、全国を対象とした無作為抽出による統計調査が実施されました。

この統計調査は厳密な統計的手順を踏まえて作成された量的データに基づいて性的マイノリティの置かれた状況を明らかにする

ことを

目的としており、公表された概要報告によると、回答状況に一定の傾向は見られるものの、概ね統計として正しそうな結果が得られたようです。

調査結果を読む

公表された結果概要(以下「報告書」)を読んでいきます

調査の目的

報告書では、調査の目的として多様な性的指向や性自認のあり方、交際や結婚経験などが(中略)生活実態や意識とどのように関連しているのかを明らかにする

ことが掲げられています。

調査にあたっては、全国の18歳以上の無作為抽出による18,000人を対象にアンケートを実施したようで、有効な回収率は29.7%だったようです。

調査の特徴として以下の3点が挙げられています

- 性的指向と性自認のあり方をさまざまな設問を通して訊ねているため、同性愛者・両性愛者・性別違和を有する人、といった観点で統計的に量を計れる

- 性的指向や性自認のあり方が異なることによる、多数派との生活実態や意識の相違を統計的に比較できる

- 調査対象を日本全国から無作為抽出しており、日本全体に当てはまる結果を得られる

私が読むに、全国を対象とした正確性に期待ができる統計調査であると、理解しています。

また、報告書で質問項目を開発するために、多くの人びとの協力を得て予備調査を実施

という箇所ですが、

オンラインでのインタビューに答える形で、私も協力いたしました。それゆえ、この本体調査の結果が出るのを待っていた節があります。

調査結果

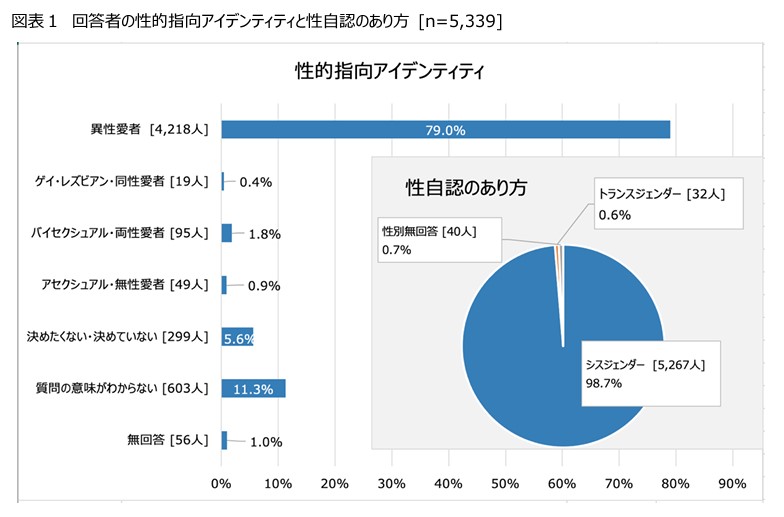

まず最初に性的マイノリティを捉える人口学的設問

により、マイノリティの人口構成比を明らかにしています。

文字と数字を並べるよりも、報告書に掲載のグラフを見るのが早いでしょう。

報告書でも留意すべきと指摘されていますが、回答が「決めたくない・決めていない」が総じてそのままマイノリティであるとは限らない点を踏まえて読んでいきます。

性自認のあり方において、トランスジェンダーに該当する回答は0.6%でした。

性的指向において、異性愛者・質問の意味が分からない・無回答を除いた、マイノリティに属するのは、3.1%でした。

一部重複があることは考慮しても、単純加算でLGBTなどに分類される性的マイノリティの人口構成比は3.7%程度と見積もられます。

よく使われる例えで言うと、「30人学級で1人くらい居る」程度の割合でしょうか。

日常の困りごと

16種類の困りごとと、「とくにない」の計17種類から複数回答で調査した節です。

[トランスジェンダー]の回答内容で、報告書でも触れられている点と、抜け落ちている指摘とを記載します。

[トランスジェンダー]で、悩みや困りごとが「とくにない」人と回答した人がゼロである点。報告書でもこれを選んだ人はいなかった

と記載されています。

他のマイノリティを含む分類では少ないながらも「とくにない」人が存在している中、[トランスジェンダー]の回答者において誰もこの選択肢を選べなかったことは留意すべき結果と思います。

トランスジェンダーの恋愛や結婚

報告書が回答の多い順で5位まで着目しているため、指摘されていない点ですが、 困りごととして「自分の恋愛や結婚」を選択した率が最も高いのが[トランスジェンダー]の回答者です。

報告書「図表16」のデータより北村由衣作成

私見ですが、トランスジェンダー当事者が好意を抱く対象は、自認性からみての異性に限らず、自認性との同性に惹かれる事もあると聞きます。 また、性別適合手術を受けることにより、性愛についての変化が生じます。

現在の法律(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)では、

第3条にて現に婚姻していないこと

を性別変更の要件としており、結婚しても良いという状態の恋愛が成立している関係であっても、

「婚姻により自身の性別変更手続きが叶わなくなること」「性別変更後は同性関係になるため婚姻できない」といった法の壁と向き合うことになります。

前述した法の壁の内、後者については、同性愛者も直面している問題です。

現在結婚の自由をすべての人に

を掲げるMarriageForAllが違憲提訴をしています。

国会にて民法改正が叶う暁には、性同一性障害当事者の未婚要件も議論されたいと願うところです

心の状態

調査では、最近1カ月の心の状態を6つの設問でスクリーニングしています。K6得点と呼ばれる、Kesslerら(2003)が開発した気分障害・不安障害を測る尺度だそうです。

最小0点~最大24点の内、5点以上になると「心理的ストレスを抱えている可能性がある」とされています。

この5点を超えた割合に着目し、報告書では[シスジェンダー]や「無性愛者」に比べ、[トランスジェンダー](中略)の方が高くなってい

ると指摘しています。

5点を超えた割合の値を具体的にシス/トランスで比較したとき、シスジェンダーでは37.3%に対し、トランスジェンダーでは71.9%にのぼります。

また、5点~9点の回答者の割合は23%と28%で大きな差はみられないものの、より重度の10点以上の割合が、

シスジェンダーでは14.4%に留まるに対して、トランスジェンダーでは43.8%になります。

トランスジェンダー当事者の実に4人に1人が13点を超える深刻な心理的苦痛を感じている可能性

がある状態であることが示されています。

つれづれ

今回公表された統計資料は、精査されて年明けのに正式な報告書として公表される予定だそうです。 ただ、この予定が載っているスケジュールでは、今回の概要結果の公表がだったので、全体的に前倒しになっている可能性もあります。

国立の研究機関による統計として、今後の活用が期待されるデータです。数年をかけた予備調査を経ての本調査、結果の公表を心待ちにしています

パーミルの出番

今回、報告書に掲載されている調査対象の抽出率についての表で、千分率(‰)が使われていました。 母数が百万単位からの、千人規模となると、通常の百分率(%)では小さすぎるようです。

この単位、鉄道の勾配でしか見たことがなかったので、「こんなところで出番があるのか!」と新鮮な発見でした

以上

猫が綴る雑多なブログ

猫が綴る雑多なブログ

RSS配信中

RSS配信中