板海苔文書を地裁判決は追認

午後、東京地裁で判決言い渡しがあった。 原告の請求を棄却し、文書不開示を追認する判決内容だった。

判決

主文

- 本件訴えのうち、不開示部分の開示の義務付けを求める部分を却下する。

- 原告のその余の請求を棄却する。

- 訴訟費用は、これを6分し、その5を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

争点

本件の争点は、本件各不開示部分に記載された情報が個人情報保護法78条6号の不開示情報に該当するか否かである

個人情報保護法78条6号

国の機関…の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

これを不開示情報として定める条項である

地裁判断の内容

法の理念(法1条)のもとで、条文にいう「不当に」という文言が意図する所と、本件対象文書の開示による影響とを比較衡量している。

また、条文にいう「おそれ」については、客観的に蓋然性が認められる必要性があるとしている。

事実認定と検討において、将来類似の照会がされることもあり得る

ため率直な意見の記載を差し控えることも考えら

るとし、

また、一般的な対応方針であるかのような誤解や憶測を招く

おそれがあり、混乱を生じさせる蓋然性が客観的に認められるというべき

とされた。

加えて、法務局の未成熟な情報から(制度改善に必要な)立法措置が明らかになるとは認め難

いとし、原告の主張を採用しなかった。

その他、どのような資料を用いて率直な意見

を構成したかを明らかにすることは不開示部分の記載内容を推知させることになる

として、部分開示も棄却した。

費用負担

訴訟の経過(途中で原処分の打ち直しがあって期日が1回増えた)を鑑み、行訴法7条および民訴法62条により、その一部を被告に負担させることとした。

判決を受けて

原告席に座って聞き取った判決はあまりにも端的で、「却下」や「棄却」という単語だけの印象であった。 内容を書きとったメモ書きのノートは「1 却」「2 余 却」「3 6 5」である。

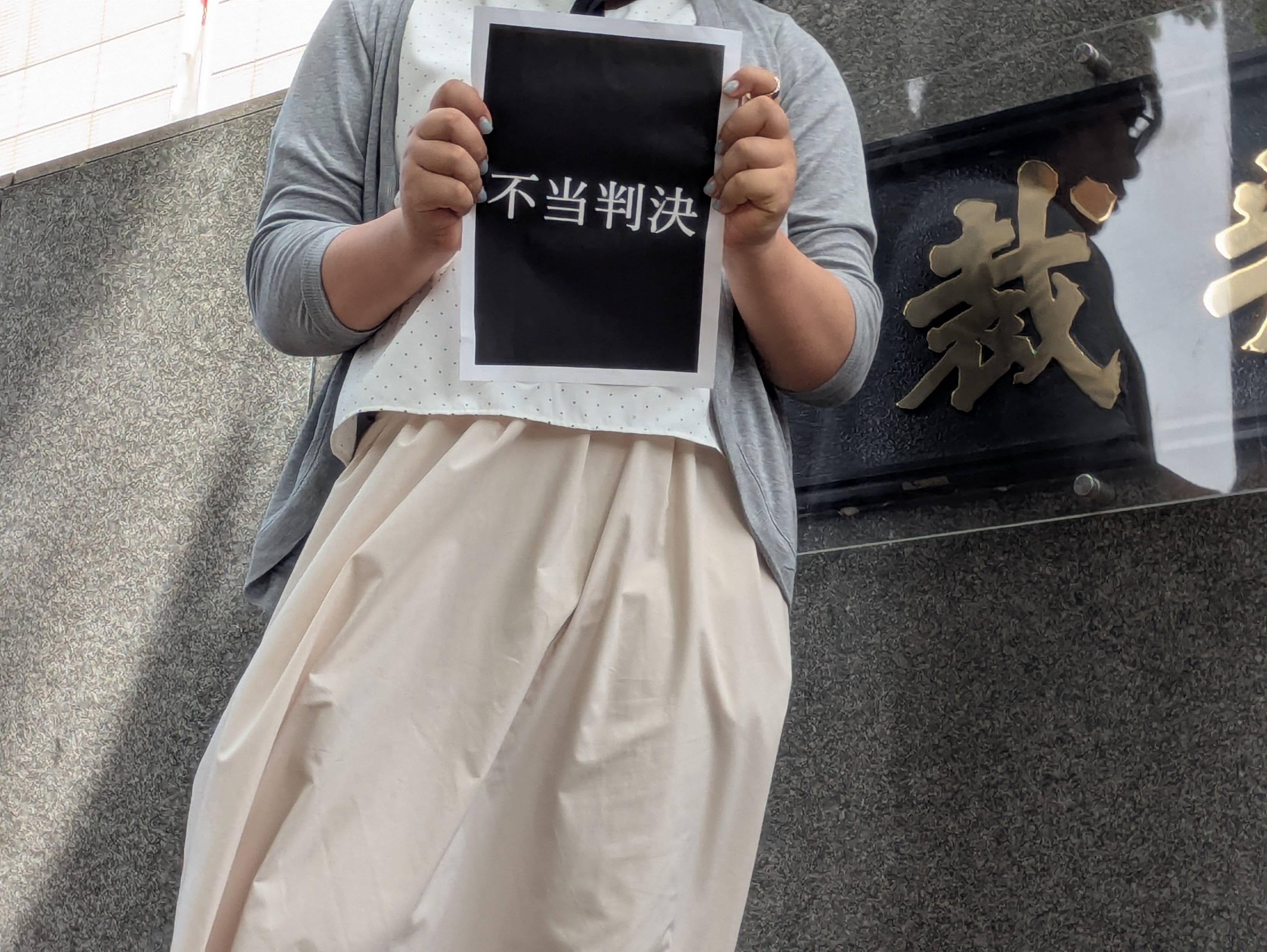

原告である私,北村由衣は本判決が不当であると考えている。

判決正本(と、余り過ぎの予納切手)を書記官室で受け取り、判断の内容を読むに、行政,そして被告となった国の原処分と主張を追認するだけの内容であった。

- 定量的書証を加味しない定性的判断

- 理由付けのない蓋然性の大小評価

- 保護法益と利益の衡量の主観的判断

これらの点について、引き続き精査する方針、すなわち控訴状を書くという形で続いていくことになろう。

つれづれ

703号法廷は、同刻に同合議体により6件の判決言渡しが期日設定されていました。 民訴(および行訴)については、法廷での判決書読み上げは為されず、主文のみが朗読されるので、個々はあっという間です。 傍聴席で聞いて速報を訟務官などに報告する役割を与えられた被告(国)の代理人が複数いましたが、 自己の事件が終われば直ちに退出していく状況でした。

私は出廷という形で、原告席にて判決を聞きました。地裁の原告席に座れる最後の機会だなーと思いまして。

7階から10階の民事2部書記官室へ、エレベータと階段で上がり、判決書を受け取りました。

15ページに渡る判決書の前半は「争いのない事実」の列挙が続き、半ばの9ページ目から当裁判所の判断

が始まっていました。

裁判所ロビーで全編通読、表の看板前で「びろーん」撮影をしてから東村山まで移動。 別の用事と懇親会を経て21時頃帰宅してから改めて読み、先述の判決への評価に至りました。

東京高裁は、地裁と同じ建物の上層階にあります。また暫く桜田門まで通うことになりそうです。まずは控訴状を書き上げないとね。

本件に係る連絡先

- メール:

mail[at]yui-kitamura.eng.pro - TEL/FAX:

042-445-6000

猫が綴る雑多なブログ

猫が綴る雑多なブログ